역사의 무게를 감당할 그 무엇도 만나지 못했다.

봄날씨였다. 목욕하자마자 따뜻하게 입고 나선 탓이었을 것이다. 어쩐지 바람은 포근했고 햇살은 넉넉했다. 2~3월 해토머리처럼 희뿌연 안개가 가득했다. 황사였을까. 후배가 결혼식을 올리는 포시즌까지 왕복하기로 했다. 그러자면 천수교와 진주교 사이를 자연스럽게 왔다 갔다 하게 생겼다. 신안동 강가에는 내년 유등 축제를 기다리는 낡은 등들이 모여 있다. 한 해 내도록 오가는 사람들의 찌푸린 눈살을 어찌 견딜지 걱정이다. 큰비라도 온다면 떠내려가지나 않을지도 걱정이다. 이런 걱정을 내가 왜 하는지 잠시 우스워진다. 노란 은행잎 떨어진 강둑 길을 천천히 걸었다.

천수교에서 진주교는 이른바 ‘역사의 거리’다. 1998년부터 2002년 사이에 900미터, 3만 3156평방미터를 조성했다고 한다. 그러니까 천수교에서 진주교까지는 역사의 거리, 진주교에서 진양교까지는 문화예술의 거리이다. 이 둘을 합하여 ‘남가람 문화거리’라고 부른다. 시민들 가운데 이렇게 구분하여 정확하게 알고 있는 사람이 얼마나 될지는 모르지만, 아무튼 그렇다고 한다. 그럼 역사의 거리는 왜 역사의 거리인가. 역사의 거리에는 어떤 것들이 있어야 하는가. 먼저 천수교부터 만난다.

‘千壽橋는 이 고장의 역사 천년에 즈음하여 晉州千年紀念事業會가 뜻을 일으켜 시민 성금과 정부지원금 一百四拾六億 五千五百萬 원으로 一九九二년 七월 十四일에 착공하여 一九九五년 六월 二일에 준공 개통한 歷史紀念物이다. 인류 문명의 始源으로부터 南江을 젖줄로 삼아 풍성한 삶의 터전을 다듬은 이 고장이 그 이름을 晉州로 삼은 때는 大東地志에 근거한 高麗 太祖 二十三년(AD 九四0) 내력과 新增東國輿地勝覽에 근거한 高麗 成宗 十四년(AD 九九五) 내력이 있거니와 어디에 근거하든 진주의 역사는 천년을 헤아린다.’(천수교 알림글)

천수교 알림글 옆에는 높다란 ‘千壽橋 建立 紀念碑’가 서 있고 그 옆에는 ‘千壽橋 架設에 同參하신 분’ 이름을 새긴 커다란 바위가 있다. 너무 높은 데다 한자로 되어 있어서 한 분 한 분 읽어보지 못했다. 얼핏 보니 알 만한 사람 이름이 더러 보인다. 이 당시 진주지역 유력 인사들이다. 시장, 시의회 의원, 그 밖에 여러 기관 단체 대표들 이름이다. 기관 단체가 참여하기도 한 모양이다. ‘경상대학교 자연과학대학 학생 일동’이라는 글도 보인다. 천수교 ‘건립’ 기념비 옆에 천수교 ‘가설’에 동참한 분 이름이 놓였으니 위치는 제대로 된 듯하지만 이름을 읽어볼 사람은 거의 없다. 본인이나 슬쩍 와서 자기 이름이 제대로 있는지 보고 가는 정도일 듯하다. 높고 한자이고 이끼가 끼었기 때문이다.

역사의 길로 들어서면 ‘개천예술제 50주년 기념탑’이 보인다. 알림글에 이렇게 써 놓았다. ‘개천예술제(開天藝術祭)는 우리나라 향토문화예술제전의 효시다. 1949년 10월 3일 대한민국 정부수립 1주년을 기리고, 예술의 대중화를 기치로 내세워 비롯된 이 제전은 1950년 6ㆍ25와 1979년 10ㆍ26사태로 두 차례 치르지 못하였다. 민간주도형으로 연면히 이어온 개천예술제는 예술대한의 앞소리꾼으로 소임을 다해 왔으며 반세기의 역사를 접어내고 새로운 세기를 향해 나래를 활짝 펴고 있다. 이 뜻깊은 시점에서 참다운 인간정신 위에 위대한 예술을 꽃 피우고자 하는 문화예술인들의 의지를 담아 2002년 12월 24일 재단법인 진주문화예술재단에서 이 기념물을 세우다.’

탑에는 ‘50 개천예술제’라고만 새겨 놓아 이 조형물이 ‘개천예술제 50주년 기념탑’인 줄은 알겠으나 공식 이름은 그냥 ‘50 개천예술제’라고 해야겠다. 화강석 위에 올려진 조형물은 김방희라는 분이 조각했다고 하는데 그 의미가 무엇인지까지는 설명하지 않았다. 이쪽 저쪽에서 살펴보고 뚫어져라 노려보고 위아래를 훑어보아도 잘 모르겠다. 무엇을 상징하는지 무엇을 나타내고자 하였는지. 아무튼 여기에서 개천예술제 50년 역사를 아주 간략하게나마 알아볼 수 있으므로 이곳을 역사의 거리라고 부를 만한가.

그 옆에는 설창수 흉상이 있다. 설창수는 1916년 태어나 1998년 사망했는데 이력이 화려하다. 1942년 항일운동으로 2년간 옥고를 치렀다. 1946년부터 경남일보사 주필 16년, 사장 10년을 맡았다. 1949년 영남예술제(지금의 개천예술제)를 창시했고 11회(1959년)까지 대회장을 맡았다. 1960년 초대 참의원 의원을 지냈고 전국 문화단체총연합회 대표의장도 지냈다. 1981년 한국문학협회 창립 이사장이 되었고 1985년부터 1996년까지 개천예술제 제사장을 지냈다. 호는 파성(巴城)이다.(흉상 알림글에서)

이만한 인물이라면 진주 역사의 거리에 흉상 하나쯤 세울 만하다고 여길 것이다. 개천예술제를 만든 주인공인 데다 대회장, 제사장 등을 맡으면서 제전 발전에 얼마나 크게 이바지했을 것인가. 이 흉상도 개천예술제 50주년 기념 조형물로 세워진 것이라고 한다.

여기서 잠시 김경현이 펴낸 ≪일제강점기 인명록Ⅰ-진주지역 관공리ㆍ유력자≫(2005년, 민족문제연구소)를 넘겨본다. 설창수는 ‘1931년 2학년 2학기 때 진주경찰서에 의해 적발된 진주농업학교 TK단 사건으로 기소유예되었다. 이 사건으로 다른 관련 학생들은 모두 퇴학당했으나 설창수는 TK단을 탈퇴했다는 정상이 참작되어 퇴학을 면했다. 그후 농업학교 5학년 때 하급생을 데리고 1주일간 진주에서 경주로 자전거를 타고 무단여행을 떠난 일이 발각되어, 진주농업학교 직원회의에서 제적논의가 있었다. 그러나 교장 今村忠夫와 담임 杉原富次郞이 나서서 적극 변호해 줌으로써 무사했다. 이와 관련해 설창수는 담임에 대해서는 “잊힐 수 없다. 스기하라(杉原富次郞) 선생님의 어버이다운 은총을. 사은의 날에 목메여 눈물 닦던 모습과 민족의 마음 가시로서만 그분에의 추억을 찌를 수 없다. 축복의 두 손 모은다.”라고 했다. 또한 교장에 대해서는 “민족과 제국주의를 넘어 작은 저항의 싹을 어린 나무에의 햇살과 단비처럼 버림도 꺾음도 끝내 삼가여 가꿔 주신 큰 스승 어버이”라고 밝혔다.’(322쪽)

‘1988년에는 설창수의 은사로서 일본에서 작고한 진주농업학교장 今村忠夫를 기리는 공덕비에 비문을 쓰고 직접 이 공덕비를 한국에서 일본으로 운반해 세웠다. 그러나 이 공덕비는 원래 1937년 진주농업학교 교정에 세워졌으나 해방과 함께 친일잔재로 지목되어 학생들로부터 파괴되어 멸실된 것이었다. 그런데 일제시 진주농업학교 졸업자들이 일본인 교장 공덕비를 다시 세우자는 건립운동을 일으켰다. 하지만 학생들의 반발을 우려해 옛 농업학교 교정에 세우지 못하고 일본에 있는 교장의 고향에 세우게 되었다. 그때 설창수는 비문을 쓰고 건립제막식에서 비문을 낭독했다.’(323쪽)

일제강점기엔 총독부의 조선무진령에 따라 설립된 일본계 금융회사인 ‘무진주식회사’ 진주지점에 취직했었다는 기록도 나온다. 일본대학 재학 중에는 ‘청년학생 고취선동 사건’으로 경찰에 체포되어 1942년 6월 2일 부산지법에서 징역 2년을 언도받고 복역했다는 기록도 빠지지 않는다. 설창수가 항일운동을 했다는 기록도 맞고 일본 회사에 취업한 것도 사실이다. 일본 교장과 담임을 기리는 글에서는 믿기 어려운 표현도 나온다. ‘그땐 그랬지’라고 넘어갈 일인지 그것까지 자세히 들여다보고자 현미경을 들이댈 일인지 나로서는 판단키 어렵다. 아무튼 그렇다.

진주 역사의 거리를 걷다 보면 이렇게 지나간 역사도 되돌이켜 볼 수 있게 된다. 그래서 역사의 거리인가. 나는 아니라고 본다. 뭔가 모자라다 싶다. 기껏 천수교 건립 기념탑, 천수교 알림글 새긴 바위, 천수교 가설 동참한 사람 명단 새긴 바위, 개천예술제 50주년 기념탑, 설창수 흉상을 세워 놓았다고 하여 이곳을 역사의 거리라고 하기엔 어설프다. 진주 천년 역사를 한눈에 보여주는 조형물이 있는 것도 아니고, 무슨 역사기념관이 있는 것도 아니다. 그냥 조용히 산책하면서 ‘역사란 무엇인가’ 생각해 보라는 뜻일까. 이 거리에 서서 남강 건너편 촉석루를 바라보면서 지나간 역사를 되새겨 보라는 뜻일까. 역사의 거리라고 할 양이면, 진주 천년 역사 중 굵직굵직한 사건(이를 테면 임진년 진주대첩, 계사년 진주성전투, 논개 부인 이야기, 진주농민항쟁, 기생 만세운동, 형평사운동, 87년 민주화 운동 등)을 형상화한 조형물을 세우든지 역사박물관을 건립하여 시민과 관광객들이 볼 수 있게 하는 게 맞을 듯한데. 나 혼자만의 생각이다. 가령 다른 동네에서 진주에 놀러온 사람들이 진주교-천수교 사이 망경동 길을 걸어갔다고 치자. 잠시 후 여기가 역사의 거리였다고 누군가 알려주면 고개를 갸웃거릴 것이다. ‘왜 역사의 거리라고 하는 거지?’

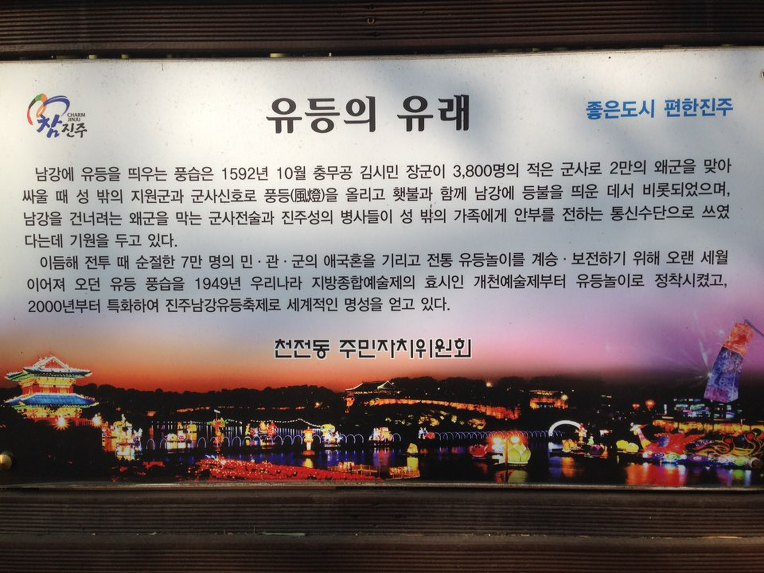

천전동 주민자치위원회에서 세워 놓은 ‘유등의 유래’ 표지판도 있다. 진주교 가까이 가면 알록달록, 울긋불긋하면서도 뾰족한 대바늘 같은 게 서 있다. 무엇을 의미하는지 자세히 살펴보지 않았다. 이 또한 역사의 거리를 구성하는 예술품이겠지만 ‘역사’와 어떻게 이어지는지 모르겠다. 진양교-진주교 사이 문화예술의 거리에서도 모르는 것 천지였는데 역사의 거리에서도 이해되지 않는 게 더 많다.

진주교-천수교 사이는 최근 몇 해 사이에 해마다 논란의 대상이 된다. 진주 남강 유등 축제 구경하는 데 돈을 받게 되면서부터이다. 진주교와 천수교 난간에는 앵두등이라고 하는 자그마한 전구를 촘촘히 매단다. 그 앵두등 불빛 때문에 진주교와 천수교 난간에서는 남강에 띄워놓은 유등을 보지 못한다. 망경동 쪽, 즉 역사의 거리에는 남강 쪽으로 마음대로 드나들지 못하도록 담장을 치거나 싸리나무를 심거나, 아무튼 막아 놓았다. 이렇게 해서라도 돈을 벌어 축제를 자립화하겠다는 진주시 쪽과 축제 본래의 취지와 어긋난다며 이를 반대하는 시민단체 간의 다툼은 해마다 계속되고 있다. 2015년 유료화한 뒤부터는 나는 축제가 열린다는 근처를 얼씬하지 않았다. ‘만정이 다 떨어져서’이다.

결혼하는 후배를 축하하고 위층 식당으로 가서 배불리 잘 먹었다. 어쩐 일인지 갑자기 배가 툭 꺼진 것이어서 서둘러 밥무터 먹었다. 그러다 보니 혼자였다. 그래도 딴 사람 눈길 의식하지 않고 구석자리 밥상 하나를 차지하고 앉아 두 접시를 잘 비웠다. 소주도 혼자 한 병 마셨다. 얼굴은 볽다그리하게 변했고 몸에서는 열이 올랐다. 돌아오는 길, 다시 역사의 거리를 걸었지만 ‘역사의 거리’라는 명칭이 주는 무게를 감당할 그 어느 것도 만날 수 없었다. 무엇을 만나야만 하는 건 아니지만, 명색 ‘역사’를 들먹였는데 이렇게 허전할 수가 있을까 싶었다.