석탄화력 발전소 폐쇄를 앞두고 노동-녹색 충돌 문제를 어떻게 풀어야 할까

겨울 내내 광장에서 분주히 움직였던 시민들은 어느덧 새 정부와 함께 여름을 맞았다. 정권은 바뀌었지만, 현장은 여전히 같은 자리에 있다.

석탄화력발전소의 폐쇄 일정은 예정대로 올해 말로 다가오고 있으며, 그 안에서 일해온 수많은 비정규직 노동자들의 고용과 지역사회의 미래는 여전히 불투명하다.

우리는 박근혜 정권 퇴진을 외치며 들었던 촛불이 남긴 교훈을 안다. 정권이 바뀐다고 해서 모든 것이 저절로 바뀌지는 않는다는 것. 광장에서 외쳤던 시민의 목소리를 제도와 정책으로 연결하지 못한다면, 우리는 같은 자리를 맴돌 수밖에 없다.

노동은 단순한 생계 수단이 아니다. 인간이 인간답게 살아가기 위한 기본적 가치이자, 공동체를 지탱하는 힘이다.

이 가치를 지키기 위해 지난 세기 동안 노동조합은 투쟁했고, 지금도 고공농성 중인 노동자들을 보며 우리는 ‘노동’이라는 가치와 '현장'이라는 공간을 다시 생각하게 된다.

하지만 오늘날 자본주의 체계는 무한한 생산을 추구하며 기후위기의 원인이 되었고, 심지어 노동자들조차 그 공범으로 몰리는 상황에 놓여 있다.

석탄화력발전소 폐쇄와 탈핵은 기후위기 대응을 위한 불가피한 선택이지만, 그 과정에서 노동자들이 벼랑 끝으로 내몰리고 있는 현실은 외면할 수 없다.

노동과 녹색은 오랫동안 충돌해왔다. 현장의 노동자들은 “그저 일했을 뿐”인데 기후위기의 주범으로 지목되고, 녹색운동은 그들의 고통을 충분히 포착하지 못했다.

그러나 시대를 외면하는 노동은 고립될 수밖에 없으며, 결국 자본과 함께 기후위기의 책임을 떠안게 될 것이다. 마찬가지로, 녹색운동이 노동과 연대하지 않는다면 기후정의와 정의로운 전환이라는 핵심 가치마저 놓치게 된다.

지난해 5월, 공공운수노조 발전HPS지부 노동자들은 ‘정의로운 전환’을 요구하며 첫 파업에 돌입했다. 이는 자본의 폭주에 맞서 노동과 녹색이 함께 한 상징적인 사건이었다.

“해고는 살인”이라는 구호가 다시 울려 퍼지고, 기후정의라는 깃발 아래 사회적 파업이 가능하다는 것을 보여줬다.

이제 그 연대의 흐름은 ‘공공재생에너지법’ 입법운동으로 이어지고 있다. 현재 공공발전사가 보유한 재생에너지 설비는 전체의 1%에도 못 미친다.

이대로라면 석탄 발전소 폐쇄 이후 에너지 공급 체계는 민영화라는 또 다른 위기에 휩쓸릴 수밖에 없다. 햇빛과 바람은 모두의 것이고, 에너지는 공공재여야 한다. 이제는 공공이 중심이 되는 재생에너지 체계를 만들어야 할 때다.

기후정의는 단순히 ‘환경’의 문제가 아니다. 발전소 노동자, 청소년, 여성, 성소수자, 장애인 등 기후재난과 구조적 차별에 취약한 존재들이 함께 목소리를 낼 때, 비로소 정의로운 전환은 가능해진다.

에너지 전환은 대기업과 외국 자본이 주도해서는 안 된다. 지역 주민과 노동자가 함께 만드는 전환이어야 한다.

우리가 요구하는 길은 결코 허황된 꿈이 아니다. 오히려 기후위기 시대를 살아가는 모두가 함께 만들어야 할 현실이다. 노동과 녹색이 만나 새로운 대안을 찾고, 시민들이 서명으로 힘을 보탤 때, 우리는 비로소 이 위기를 넘어설 수 있다.

지금이야말로 기후정의의 시대를 열 수 있는 출발점, 공공재생에너지입법운동에 서명을 꼭 부탁드린다.

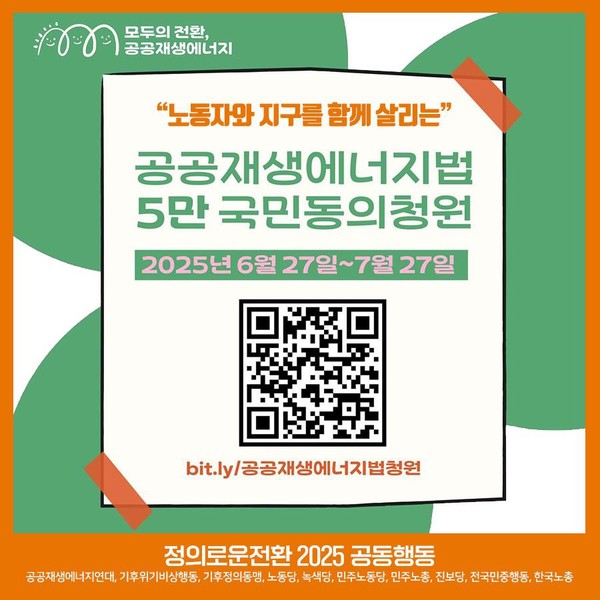

[공공재생에너지법 5만 입법청원]

청원 참여 기간: 6.27(금)-7.27(일)

petitions.assembly.go.kr/proceed/onGoingAll/3791FDDC3FA4639BE064B49691C6967B

경상국립대학교 일반대학원 행정학과 공공정책전공으로 재학중인 대학원생. 정의로운 전환과 같은 기후정책 연구를 위해 진학했는데 아직 모르는게 너무 많다. 그런데 방법론은 어렵다.