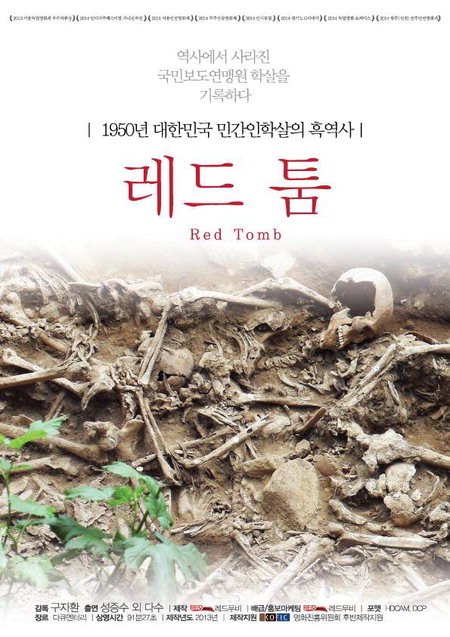

다큐영화 〈레드 툼〉 리뷰

들녘에서 일하던 사람이 끌려왔다. 노모 생신 날 아침 진짓상을 차려놓고 집에서 나와야 했다. 이들은 "살려주세요", "팔십 노모를 두고 죽으러 간다"라고 울부짖지만 들어주는 이 하나 없었다.

65년 후 이들을 기억하는 사람들이 있다. 1950년 한국전쟁 초기 이승만 정권에 의해 집단 학살당한 국민보도연맹을 겪은 유가족과 목격했던 주민들이다.

이들의 증언이 모여 다큐멘터리 영화 <레드 툼>(Red Tomb·빨갱이 무덤·감독 구자환)이 만들어졌다.

지난 9일 영화를 만든 지 10년 만에 전국 동시개봉을 했다. 정식 개봉을 바라는 지역민과 시민단체의 후원금으로 한국전쟁 전후 보도연맹원 학살을 다룬 영화가 전국 극장에 내걸렸다.

영화는 경남 곳곳을 비춘다.

의령군 지정면 두곡마을을 시작으로 밀양, 창녕, 진주, 마산에서 자행된 학살을 보여준다. 만행은 현재 매장지로 뚜렷하게 남아있다.

한 할아버지가 어렸을 적 기억을 더듬는다. 시커먼 독에 사람들이 들어 있다고 말한다. 한 어르신은 살려달라고 말하는 이들을 외면했다고 한다. 자신이 죽을까 무서워 구덩이를 파고 묻으라는 군인의 말을 따를 수밖에 없었다고 했다.

국민보도연맹은 1949년 이승만 정권이 좌익 성향 사람들을 국가 관리 체계에 두려고 만든 단체다. 하지만 지역별 할당량이 생겨나고 공무원의 실적주의가 지나치면서 사상범이 아닌 사람들도 등록을 한다. 또 친일 세력을 유지했던 서북청년단이 멋대로 보도연맹 명단을 작성하기도 했다. 그러다 한국전쟁이 발발하고 정부는 보도연맹원을 무차별로 학살한다. 누구인지도 따지지 않고 저지른 집단 민간인 학살사건이다. 최소 23만 명에서 많게는 43만 명으로 추산된다. 명백한 '살인 행위'다.

유가족은 울음조차 밖으로 낼 수 없었다. 영화 제목에서 말하듯 '빨갱이'라는 낙인이 무섭고 두려웠다.

60여 년이 흘러 카메라를 들고 찾아온 낯선 이들에게 가슴 속에 묻어두었던 한을 끄집어낸다. 그늘 속에서 살았다던 그들. 왜 아버지가 없냐는 친구의 물음에 제대로 답을 못했고 매번 취업 면접에서 낙방을 했다.

22살 결혼할 때 입었던 남편 옷을 그대로 옷장에 보관해 온 할머니는 그이가 언제라도 다시 돌아오면 깨끗하게 빨아 넣어둔 하얀 옷을 입히고 싶다고 했다.

영화는 90분 동안 주민과 유족의 이야기를 단순하게 전한다. 그날을 증언하는 주민의 얼굴은 담담하고 유족은 분노하고 오열하지만 영화는 내내 차분하다. 국민보도연맹을 어렵지 않게 설명한다. 아니 복잡한 사건이 아님을 보여준다.

구자환 감독은 문제를 있는 그대로 드러내며 평생을 숨죽이며 살아온 빨갱이 무덤 같은 유족의 삶을 말한다. '팩트'의 힘이 대단하다는 것을 보여준다. 그리고 영화는 마지막 큰 울림을 남긴다. 머리가 희끗희끗해진 할머니가 말한다. 옛날 세상이 돌아올까 봐 아직도 겁이 난다고.

구 감독은 2013년 9월 개봉한 2시간짜리 다큐멘터리를 극장 개봉에 맞춰 1시간 30분으로 정리했다. 영화 집중도가 높아졌다는 평가를 받는다.

9일 메가박스 창원점을 찾은 관객 팽세현(51·창원) 씨는 "2년 전 공동체 상영을 할 때 보고 오늘 두 번째로 본다. 처음에는 먹먹했는데 지금은 화가 난다. 우리 사회 모습을 관통한다. 오늘날의 데자뷔처럼 느껴진다"고 소감을 말했다.

구 감독은 "처참했던 역사가 어떻게 묻힐 수 있는 건지 이해할 수 없었다. 교과서에조차 나오지 않는다. 유족들이 영화를 통해서나마 한을 풀길 바라는 마음뿐이다. 7월이 학살된 시기다. 희생당한 영령을 위로할 수 있길 바란다"고 했다.

<레드 툼>은 15일까지 메가박스 창원점에서 볼 수 있다. 이외 전국 13개 독립예술영화전용관에서 상영하고 있다. / 제휴뉴스 (경남도민일보 이미지 기자)