진주성에서 다시 새겨보는 '충절'의 뜻

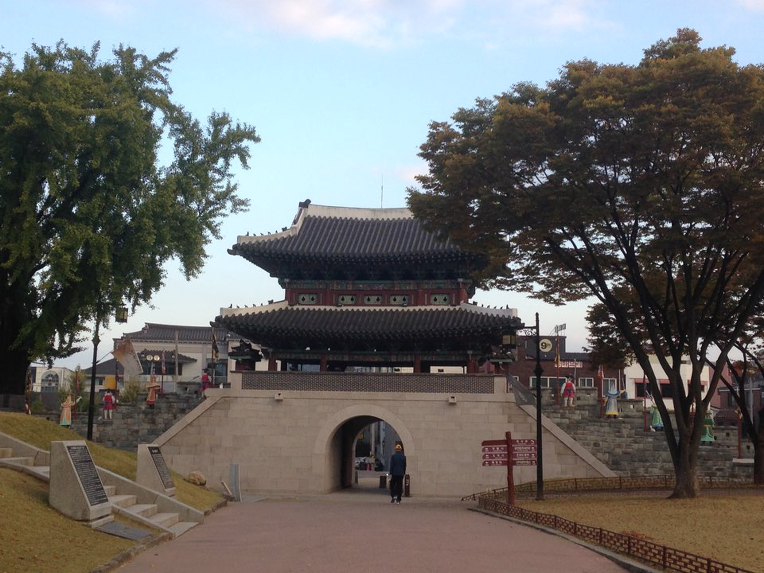

토요일인데도 6시에 눈을 떴다. 대아고등학교 2학년 녀석이 진주성 ‘창렬사’(彰烈祠)에 참배 가는 날이라고 한 때문이다. 깨워주는 건 기본이고 어영부영 늦어지면 태워주기도 한다. 걷는 것도, 택시 타는 것도, 버스 타는 것도 어중간한 거리 때문이다. 한 해에 두세 번 가는 것 같은데 어쩌면 이번이 마지막일지도 모른다. 내년 3학년이 되면 다른 의미를 가지고 창렬사를 찾게 될 것이다. 그건 그때 이야기하기로 하고. 태워주고서는 집으로 돌아오곤 했다. 참배 마치고 전화하면 다시 데리러 가기도 하고 올 땐 여유가 있으니 걸어서 오기도 했다. 오늘은 차를 공북문 앞 주차장에 세워 두고 진주성 안으로 들어가 본다. 40분 정도면 운동도 될 만하고, 이것저것 눈여겨보면서 공부도 될 만한 시간이다.

김시민 장군상을 향하여 가볍게 목례하고 북장대로 오른다. 북장대는 대학 시절 자주 찾던 곳이다. 철딱서니 없던 우리는 술에 취하였는 데도 다시 막걸리 몇 병을 사 들고 북장대 누각에 올라갔다. 노래도 불렀다. 성 밑 주민들이 항의할 정도였다. 지금 생각하면 경찰을 부르지 않았던 게 다행이다 싶다. 귀찮아서 내버려두었을 것이다. 북장대 주변은 촉석루나 서장대에 견줘 인적이 뜸했던 것 같다. 북장대는 조선중기에 건축된 다락집형 건물로 내성과 외성에 포진한 성 병력을 지휘하던 곳이다. ‘진남루’(鎭南樓)라고 부르기도 한다. 임진왜란 때 불타 없어진 것을 나중에 중건, 중수하였다고 한다. 경남도 문화재자료 제4호이다. 이 역사 문화 현장에서 막걸리 마시고 노래를 불렀다니. 아무리 1980년대 20대 철부지였기로서니, 부끄럽다.

진주성을 지키는 병사들은 아직도 눈을 부릅뜨고 있다. 어떤 병사는 전우끼리 등을 기대어 전쟁의 고단함을 나누고 있고 다른 병사 둘은 귓속말을 속삭이고 있다. 고향집 소식을 전하는 것일까, 전황을 전달하는 것일까. 말하는 이나 듣는 이의 표정을 봐서는 이웃집 소가 송아지를 낳았다는 정도의 심심풀이 땅콩 같은 이야기 아니었을까 싶다. 꽃 한송이 든 병사는 진주성 안 어느 여인에게 마음이 꽂혔나 보다. 사뭇 진지하다. 전쟁 중에도 병사들은 일상을 나누었고 일상에서 얻은 새로운 기운으로 적들을 물리쳤을 것이다. 녹슬지 않은 그들의 무기를 보며 진주성의 옛일을 더듬어 본다.

요즘 흔히 이르는 ‘스토리텔링’이 아쉬운 ‘용다리 전설’을 간직한 바위 모듬을 지나고 ‘영남포정사’(嶺南布政司)를 지난다. 가을이 완연하다. 이번 주, 다음 주가 절정일 듯하다. 아침 운동을 나선 아주머니 아저씨 할아버지 할머니 들이 띄엄띄엄 걸어다닌다. 알록달록 잘 차려 입은 등산복이 가을 단풍에 가려 보였다 안 보였다 한다. 배드민턴 치는 사람의 기합소리와 도토리를 줍는 사람의 등굽은 허리가 진주성 아침을 깨운다. 고개를 드니 새들 재잘거리는 소리가 하늘에 가득하다. 땅에 선 것을 볼 때는 하늘이 공허했는데 눈길을 위로 올리는 순간 기다렸다는 듯이 폭포처럼 우박처럼 노랫소리가 쏟아진다. 인간의 감각이란 이렇게 간사하여 전혀 믿을 게 못 된다.

진주를 ‘호국 충절의 도시’라고도 하고 ‘교육의 도시’라고도 하고 ‘문화 예술의 도시’라고도 한다. 좋은 건 다 갖다붙였다. 모두 그렇게 부른 까닭이 없지는 않을 텐데, 일일이 알 수는 없었다. 그러던 가운데 ‘경절사’(擎節祠)에서 진주를 왜 충절의 고장이라고 하는지 실마리를 얻는다. 경절사는 고려조 충절신 하공진(河拱辰) 장군의 영정과 위패를 봉안하고 향례를 받드는 곳이라고 한다. 공은 현종 원년(1010년) 안으로는 왕실의 위난을 수호한 공을 세웠고 밖으로는 거란의 40만 대군을 삼촌설(三寸舌)로 퇴각케 하였을 뿐만 아니라 국가를 위하여 적국의 볼모가 되어 절개를 굽히지 않고 의를 좇아 신명을 홍모(鴻毛)와 같이 버리신 분이라고 한다. 공의 죽음은 곧 위국충절의 상징이 되어 이곳 진주를 충절의 고장이라 일컫는 효시가 되었다고 한다.(경절사 안내글)

고려왕조, 조선왕조 최고의 덕목이던 충절은 공화국인 오늘날에는 어떤 정신으로 되살아날까. 되살려야 할까. 왕에게 충성을 다 바친 것은, 많은 경우 자신과 자신의 가문을 위한 일이었을 것이다. 하지만 더 많은 경우 백성들을 위한 일 아니었을까. 왕이 정치를 잘 해야 나라가 태평하고 백성이 안정되는 것이니까. 하여 왕이 왕답지 않으면 목숨을 걸고 직언하는 신하가 있었고 반란을 일으키는 백성도 있었던 것이다. 지금은 대통령이 정치를 잘 해야 경제가 살고 국민도 사는 시대다. 대통령이 대통령답지 않으면 그 자리에서 물러나도록 해야 한다. 국민 한 사람 한 사람의 마음과 뜻이 모여 일으킨 촛불혁명은 끝내 대통령을 쫓아내었다. 국민들의 마음과 행동을 충절이라고 할 수는 없겠지만, 고려왕조 때나 조선왕조 시대와 연결하여 보자면 그것이 결국 나라를 구하고 백성을 구한 것이니 ‘충’ 아니고 무엇일까.

북장대 부근에는 ‘청계서원’(淸溪書院)이 있다. 청계서원을 설명하는 안내 글은 딱 두 문장이다. ‘이곳은 고려병부상서로 거란의 침입을 물리친 진양부원군 은열공 정신열 선생과 고려 공민왕 13년(1364년, 갑진년) 봄 이땅에 목면 씨앗을 처음 심어 그중 오직 한 알을 살려 크게 번연시키고 씨아와 물레 그리고 베틀을 창제하여(고려사, 태조실록에 기록) 온 백성들에게 따뜻한 목면 베옷을 입힌, 고려 공민왕 때 전객령 판부사로 치사(致仕)하신 진양군 문충공 퇴헌 정천익 선생을 모신 곳이다.’ 목화씨 하면 생각나는 문익점 선생의 장인을 모신 곳이라는 이야기다.

‘조선 순조 33년에 영호남 유림들이 선생에 대한 보은의 제사를 지내기 위해 진주의 서쪽 대평면 마동 남강변에 청계서원을 세웠더니 예조에서 해마다 춘추로 관원을 보내 생폐와 향촉을 봉진 사림 봉사해 오던 중 1868년 대원군의 서원철폐령에 의해 훼철된 후 1961년 후손들이 이곳에 복원사업을 시작하여 경덕사와 정교당을 건립하고, 봉남서당이란 이름으로 그 맥을 이어오다가 1986년부터 1993년까지 정부의 도움과 후손들의 정성으로 숭은사와 전사청을 재건하고, 청계서원으로 복원하여 매년 음력 3월 15일 두 사당에 제향을 올리고 있다.’ 어지간한 실력이 아니고선 한번에 읽어내기도 어렵거니와 이 내용을 기억하기란 더 어렵겠다. 아무튼.

청계서원 문은 닫혀 있어서 들어가 볼 수 없었다. 담장 바깥에서 기웃거리는데 ‘유방백세’(流芳百世)라고 새긴 커다란 빗돌이 보인다. 청계서원의 교훈쯤 되는가 보다. 유방백세는 구취만년(口臭萬年)이라는 말과 쌍을 이룬다. 유방백세는 ‘꽃다운 이름이 후세에 길이 전한다. 향기로운 이름을 백세까지 흘려보내다. 훌륭한 명성이 후세에 영원히 전해진다’는 뜻이다. 서원의 학동이라면 모름지기 새겨야 할 경구이다. 반면 구취만년은 ‘입안의 더러운 냄새는 만년 동안 이어진다’는 말이다. 유방백세의 반대말이다. 좋은 이름은 백 년을 가지만, 나쁜 이름은 그 백 배인 만 년을 간다. 무시무시하고 준엄하여 몸을 사리게 되는 격언이다. 역시 배움에 뜻을 둔 사람, 나랏일에 뜻을 둔 사람이라면 새기고 또 새겨야 할 말이다.

이런 말이 있는지조차 모르는 자들이 정치를 하다 보니, 오늘날 우리는 염치를 모르고 부끄러움을 모르고 역사의 무서움조차 모르는 자들의 지배를 받게 되었다. 쫓겨난 대통령이 아직도 큰소리를 치고 있고 그를 추종하는 무리들이 형세를 뒤집기 위해 호시탐탐 기회를 엿보고 있다. 물에 빠진 개는 두들겨 패야 한다. 일말의 동정심으로 다가가다간 그 개에게 물려 죽기 십상이다. 구취만년의 장본인을 우리는 우리 힘으로 물러나게 했으니 우리는 유방백세의 주인공이 되겠다.

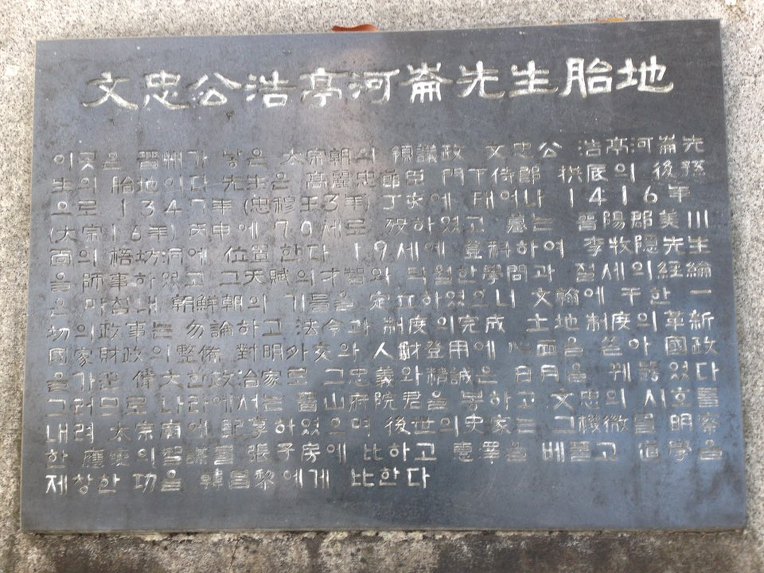

고려말~조선초 최고의 명재상으로 일컫는 하륜 선생 태지(胎地)를 알리는 표지석도 만난다. 뭐라고 썼는지 읽을 수 없다. 첫째는 음각한 글자의 빛깔이 너무 퇴색하여서이고 둘째는 한자를 너무 섞어 쓰는 바람에 도무지 읽을 수 없다. 한자가 무척 낯설다. 엄두가 나지 않는다. ‘이곳은 진주가 낳은 태종조의 영의정 문충공 호정 하륜 선생의 태지이다’까지 읽다가 그만두었다. 중간에 ‘진양군 미천면 오방동에 위치한다’도 겨우 읽었다. 미천면이 내가 태어난 임곡마을의 면소재지가 아니었던들 눈에 들어오지 않았을 것이다. 시에서든 후손이든 손길 눈길 한 번 보내주길 바라 본다.

진주성 앞 가을빛이 곱다. 때마침 진주교, 선학산 위로 아침해가 기침을 한다. 넓은 잔디밭엔 낙엽이 황금 물결처럼 깔려 있고, 곳곳에 남아 있는 유등축제의 흔적도 이곳이 진주성임을 상기시켜 준다. 2013년 9월 복원한 ‘진주성 우물’ 가에 세워 놓은 ‘우물에 동전 투입 금지’라는 표지판을 흘끔거리며 공북문을 빠져 나온다. 우물물은 마시기는커녕 빨래도 하기 어려울 정도로 탁하다. 왜 복원했는지, 요즘은 어떻게 관리하는지 좀더 살펴봐야겠다. 임진왜란 때는 진주성 안의 중요한 식수원이었다고 하는데 지금은 그냥 시늉으로 복원해 놓았을 뿐인 듯하다. 관광객들이 들여다볼까 부끄럽다. 오늘은 공북문-북장대-박물관 앞-진주성 우물을 돌아 나왔으니 전체 진주성의 5분의 1쯤 돌아본 것이다. 40분이면 충분하다.

가까이 있기 때문에 언제든 갈 수 있다고 생각한다. 실제 두 달에 한 번꼴로 진주성에 들어가는 것 같다. 그냥 가기도 하고 무엇을 잠시 보러 가기도 하고 누구를 만나러 가기도 한다. 그렇지만 ‘진주성에 간 것’일 뿐 거기서 무엇을 보고 뭔가를 느끼기는 쉽지 않았다. 우리 동네 사적지이니 잘 안다고 여겼다. 촉석루, 의기사, 논개, 의암, 임진대첩계사순의단, 박물관, 서장대, 북장대, 공북문, 호국사, 창렬사 등 진주성 안에 있는 역사 문화 유적을 대부분 안다고 생각했다. 하지만 그렇게 아는 건 아는 게 아니다. 구체적으로 정확하게 알아야 아는 것이라고 할 수 있겠는데, 그 앎이라는 것도 겉핥기에 불과하다. 진주성 안에 있는 빗돌 하나, 건축물 하나에서 오늘날 우리가 배우고 깨달아야 할 것이 무엇인지를 생각해내지 못한다면 무슨 소용일까. 배우고 깨달은 바를 삶 속에 어떻게 녹여낼 것인가가 더 중요하다.

1980년대 중후반 막걸리 마시러 북장대 오르던 나는 그동안 얼마나 바보스러웠던가 생각한다. 아무리 닦고 쓸고 씻어도 부끄러움은 영원히 없어지지 않는다. 쇠에 새긴 글자 같다. 오늘 아침 아주 짧은 시간 동안 보고 느낀 것만으로는 그동안 잘못의 1만분의 1도 갚지 못할 것이다. 또 가고 또 가고 또 가서 그 의미를 또 되새기고 또 되짚어가며 오늘날의 삶으로 끄집어내어야 할 숙제가 남았다. 숙제는 많고도 많구나. 공북문 앞 김시민 장군상 앞에서 다시 머리 조아리며 용서를 빌었다.

창렬사 참배 간 아들에게서 문자가 왔다. 400년 전, 1000년 전으로 시간여행을 마치고 돌아오니 문득 해는 많이 솟아 올랐고 주차장엔 차들이 즐비했다. 그냥 너무나 평범해서 아무일도 없었던 것 같은 토요일 아침은 그렇게 ‘새롭게’ 펼쳐지고 있었다.